戦後日本はすごいスピードで経済が成長しました。新しいものがどんどん作られて、人々はお金をたくさん持っていれば幸せになれる。たくさんものを持っていれば満たされると考えるようになりました。でも今の日本を見てみると、お金やものがあっても心から幸せだと感じる人が少なくなっているようです。

経済成長で失った心の豊かさ

●戦後日本の成長とその影響

戦後日本はもっと豊かになろうと経済成長を目指してきました。新しいテレビやスマートフォン、車などが次々に登場し、人々はそれを手に入れることが幸せだと信じました。

例えば、子供たちまでがスマートフォンを持つようになり、一人1台のテレビが当たり前になりました

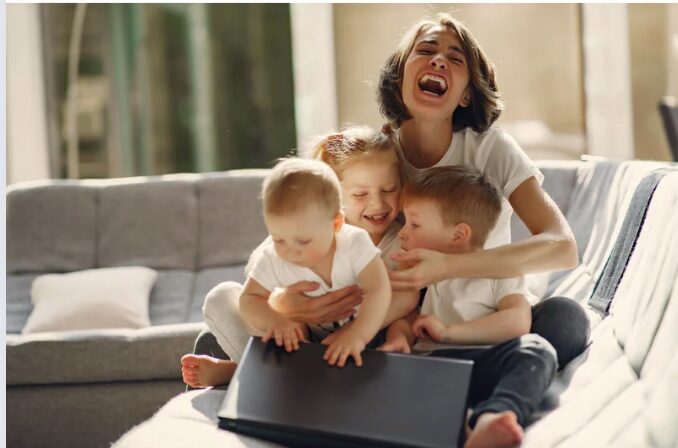

でも、その結果、家族みんなでテレビを見て話をする時間は減り、みんながそれぞれの部屋でバラバラに過ごすようになってしまいました

私たちはものを手に入れることで、一時的には嬉しい気持ちにはなれるけど、心が本当に満たされる事は少ないのです。気づけは、孤独死や無縁社会といった問題が増え、人々の心はどんどん孤独になっていきました。

幸せとお金の関係

●お金が増えても幸せになれない理由

アメリカの経済学者リチャード・イースタリンは、1974年に「イースタリンのパラドックス」という考え方を発表しました。彼はお金が増えてもある程度の収入を超えると、幸福度は上がらないと言いました。

例えば、年収が1万ドル(約150万円)から2万ドル(約300万円)位まではお金が増えると幸せを感じる人が多いです。でもそれ以上お金が増えても人々の幸福度はほとんど変わらなくなるのです。

つまり、物やお金がたくさんあっても、それだけでは心の中は幸せでは手に入らないということです。むしろもっとお金が欲しい、もっと良いものが欲しいと思うことで、心の余裕を失ってしまうこともあります。

成長しなくても幸せになれる社会とは

●ブータン王国の国民総幸福量

ブータン王国では、お金よりも心の豊かさを大事にしようと言う考え方があります。1976年に国民総幸福量という考え方を取り入れました。これは経済の成長だけでなく、文化や環境心の豊かさを大切にすると言うものです。

ブータンの一人当たりの総収入は、日本の20分の1位しかありません。でも2005年の調査では国民の97%が幸せだと答えました。ブータンの人々はお金が少なくても家族や友達との時間や自然の中での生活を大切にしているからこそ、心が満たされているのです。

●日本が目指すべき新しい社会

これからの日本はただ経済成長を目指すのではなく、成長しなくても幸せに暮らせる社会を目指すべきです。例えば地域の人たちが助け合うコミュニティーを作ったり、自然と触れ合う機会を増やしたりすることが考えられます。

また、仕事ばかりに時間を使うのではなく、家族や友達と過ごす時間を大切にすることも重要です。そうすることで心が暖かくなり、本当の幸せを感じることができるのではないでしょうか。